нейрохирургия |

|

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

информация о заболеваниях

|

||||||||

|

|

||||||||

|

Частные вопросы нейрохирургии Аденома гипофиза Краниофарингиома Менингиома |

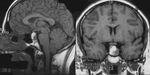

Опухоли гипофиза.

Учитывая особенности строения гипофиза, имеющего переднюю (аденогипофиз)

и заднюю (нейрогипофиз) доли, формирующиеся из различных

зародышевых листков в процессе развития эмбриона, опухоли

гипофиза соответственно разделяют на опухоли эпителиального

ряда (аденомы и аденокарциномы) и опухоли задней доли –

глиомы и зернистоклеточные опухоли воронки («хористомы»,

инфундибуломы).

Аденомы гипофиза – наиболее

распространенные и часто встречающиеся. Если

пытаться охарактеризовать аденому гипофиза кратко, это

доброкачественная опухоль, образовавшаяся в самом центре

головы.

Само

понятие "аденома гипофиза" собирательное и включает в себя

целую группу опухолей, вызывающих различные по проявлению

заболевания.

Как и

все опухоли, аденомы гипофиза разделяют по размерам,

направлению роста, гистологическим особенностям и

дополнительно - по гормональной активности.

Небольшие опухоли обычно расположены в пределах турецкого

седла и называются эндоселлярными. Опухоли

размером более 1 см считают макроаденомами, обычно они

выходят за пределы турецкого седла – экстраселлярно.

В

зависимости от гормональной активности, то есть от

того какой гормон вырабатывает ткань опухоли, все аденомы

разделяют на:

Гормонально неактивные – когда

опухоль не вырабатывает никаких гормонов, и соответственно

не вызывают развития каких либо изменений эндокринного

статуса пациента.

Пролактин-секретирующие (пролактиномы).

Ткань опухоли вырабатывает гормон – Пролактин, и как

следствие этого у пациента в зависимости от его пола

развивается соответствующая клиника. У женщин - нарушение

менструального цикла (дисменорея и аменорея), появление

лактореи (выделение из грудных желез).

У

мужчин – снижение потенции и либидо, развитие в ряде случаев

гинекомастии. СТГ

– секретирующие (соматотропиномы).

Основное проявление заболевания –

развитие акромегалии обусловлено повышенной секрецией

гормона роста, соматотрпина. Основными внешними проявлениями

болезни являются постепенное изменение черт лица, увеличение

в размерах носа, языка, губ, ушей, подбородка, кистей и

стоп. Патологические изменения претерпевают и внутренние

органы, особенно страдает сердечно-сосудистая и дыхательная

системы. У части пациентов можно обнаружить повышение уровня

сахара в крови. Часто сами пациенты длительно не замечают

происходящие с ними изменения и диагноз устанавливается

"случайно".

АКТГ

– секртетирующие (кортикотропиномы):

Болезнь Иценко-Кушинга, причиной развития которой

является кортикотропинома, тяжелое и трудно поддающееся

лечению заболевание. Типичными проявлениями заболевания

являются стойкая артериальная гипертензия, ожирение с

характерным отложением жировой ткани в области лица и шеи и

с формированием стрий ("растяжек" на коже бедер, плеч,

живота). Повышение уровня сахара в крови часто сопутствует

описанной картине болезни. К более редким вариантам относят: ТТГ – секретирующие (тиреотропиномы) и Гонадотропиномы. Диагностика аденом гипофиза включает в себя:

Способы лечения аденом гипофиза.

Операция – не единственный способ лечения аденом гипофиза.

Медикаментозное лечение –

лечение препаратами, уменьшающими действие гормонов,

вырабатывающихся опухолью. В настоящее время можно выделить

две основные группы препаратов: агонисты Дофамина (Парлодел,

Достинекс, Бромкриптин, Абергин) и аналоги соматостатина

(Сандостатин, Соматулин). Первая группа препаратов, в

основном, применяется для снижения уровня Пролактина, а

вторая в лечении Соматотропином.

Применение указанных препаратов, во-первых, эффективно не у

всех пациентов, во-вторых, подразумевает длительное лечение

(фактически пожизненный прием препаратов), в-третьих,

нецелесообразно в случаях, когда размер опухоли достаточно

велик. Чаще всего лечение препаратами используется на этапах

подготовки к операции и в послеоперационном периоде.

Радиологическое лечение,

иначе говоря, лучевая терапия, в настоящее время применяется

не так часто и в основном после удаления большей части

опухоли. В силу особенностей воздействия рентгеновского

излучения на ткань мозга подобное лечение подразумевает

определенный процент довольно тяжелых осложнений. Более

современные методики облучения – стереотаксические -

позволяют минимизировать риск осложнений и достаточно

эффективны, но имеют существенные ограничения по размерам

облучаемых опухолей.

Хирургическое лечение. В

зависимости от особенностей роста опухоли ее удаление

возможно двумя вариантами: трансназально (через носовой ход)

и транскраниально (с трепанацией черепа). В

настоящее время удаление аденом гипофиза, независимо от

варианта операции, минимально травматично и в большинстве

случаев существенно не ухудшает состояние больного. Как и

при других хирургических вмешательствах, при удалении аденом

гипофиза есть определенный риск развития различных по

тяжести и опасности для жизни пациента осложнений.

|

|||||||

|

Больше информации Вы можете найти в серии тематических публикаций в instagram @dr.kutin.max

Научные сведения по теме есть в монографии созданной под редакцией профессора Кадашева Б.А. "Аденомы гипофиза: клиника, диагностика, лечение"

|

||||||||

|

тел. (495) 960-25-89 kutin@nsi.ru instagram @dr.kutin.max |

||||||||